仝小林:黄连是“消渴的第一圣药”

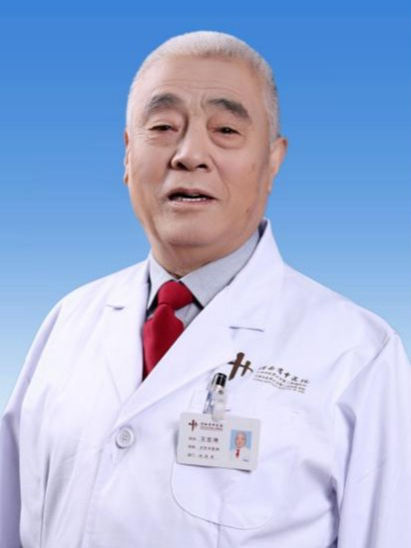

“黄连自古被广泛地用于治疗消渴,是消渴的第一圣药。”中国中医科学院广安门医院仝小林教授从古籍依据、现代研究及临床实践多维度,揭示了这味传统中药的时代价值。

仝小林介绍,黄连作为“消渴圣药”的地位早有典籍支撑。《备急千金要方》中的“黄连丸”是治疗消渴病的名方;《太平圣惠方》中,黄连是治疗消渴病177首方剂的常用药物之一,居前三味;《近效方》记载的“冬瓜黄连丸”更是专治消渴饮水多、小便如脂麸片之症。现代研究进一步印证其降糖实力:以大柴胡汤合黄芩、黄连、大黄等药组成的“糖敏灵丸”,是国际上首个取得独立降糖高级别循证证据的中药复方。

“苦酸制甜”是黄连治疗消渴的自然之理。仝小林表示,自然界中苦味是甜味的天然对立,酸味是甜味的天然中和。对应到代谢病治疗,便是将黄连等苦寒药与乌梅、山萸肉、五味子等酸味药配伍,通过“苦降”清除体内糖浊,通过“酸收”敛气敛阴。同时,针对黄连“苦寒败胃”的痛点,提出“姜类为黄连天然绝配”的解决方案。“经长期实践,我们确定黄连与干姜常用比例为6:1,与生姜为4:1;脾胃虚弱者可将比例调整至2:1甚至1:1,实现‘去性存用’。”仝小林介绍,大量的临床数据也证实,连姜配伍后可减轻黄连苦寒败胃之弊,缓解临床患者胃肠道副反应,具有减毒存效之功。

剂量把控也是黄连发挥药效的关键。“不同用量可达到不同效果,临床使用时应随病施量、因症施量。”仝小林在报告中明确黄连的“量效规律”:调理脾胃常用1.5~6克;清热解毒需短程应用15~30克;降糖治疗常用15~30克,糖尿病酮症酸中毒患者,短期最大用量可达120克。

“黄连在《神农本草经》中被列为上品,是当今代谢病时代的第一大药。不仅有药用价值,更有改善肠道菌群等保健潜力,其花、须、叶等部位或可成为药食同源开发的突破口。”仝小林介绍,矫去苦味是扩大黄连临床应用的关键。为此研发了“中药益生菌发酵”技术,发酵产生的纤维素酶可促进药效物质溶出,产生的乳酸等酸味物质能提升小檗碱溶解性,产生的乙酸乙酯则可以改善口感以达到矫味,缓和苦寒药性,增强功效等效果。黄连发酵或可成为黄连炮制新方向,“酵连”有望成为新一代黄连饮片,推动黄连从“药用”向“药食同源”拓展。

“当前,黄连产业正处于蓄势待发、大有可为的关键时期。”仝小林表示,黄连未来发展,要结合现代疾病特点,拓展经方应用边界,为现代临床应用提供更多选择。

推荐资讯

- 祛湿良方“红豆薏米汤”你真的吃对2025-09-29

- “脆皮年轻人”有救了?“散装养生2025-09-29

- 中医药缓解便秘办法多(中医养生)2025-09-29

- 过敏性鼻炎重在治本(中医养生)2025-09-29

- 这些人 吃水果悠着点2025-09-29

- 益生菌的正确用法很多人没做对2025-09-29

- 长假过后容易身心不适 疾控提醒:避2025-09-29

- 如何在运动和健康生活中自然减重2025-09-29

- 惊蛰时节饮食宜“减酸增甘”2025-09-29

- 好气色靠“养”不靠“妆”2025-09-29

快捷留言

名医名家推荐

- 健康牛穴位戒烟诚邀加盟

- 投资额:1-5万

- 热度:

- 我要加盟

- 健康资讯

- 针灸艾灸

- 苗医苗药

- 祛湿良方“红豆薏米汤”你真的吃对了吗?

- “脆皮年轻人”有救了?“散装养生”正在流行

- 中医药缓解便秘办法多(中医养生)

- 过敏性鼻炎重在治本(中医养生)

- 这些人 吃水果悠着点

- 益生菌的正确用法很多人没做对

- 长假过后容易身心不适 疾控提醒:避免熬夜 减量

- 如何在运动和健康生活中自然减重

- 惊蛰时节饮食宜“减酸增甘”

- 好气色靠“养”不靠“妆”

我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)

已有 18379 宣传人民健康生活和健康产业的权威媒体新平台